再审合议庭意见分歧时,如何作出最终裁决?

-

再审合议庭意见分歧时,如何作出最终裁决?−

您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

法院里有句话,叫“合议庭上吵翻天,裁判文书静如水”。外头人看判决,白纸黑字,斩钉截铁,好像所有人都点头了。可只有坐在会议桌边的人知道,那一纸裁定背后,可能是一场拉锯战——三个人,三种想法,谁也说服不了谁。 再审案子,尤其是那些拖了好几年、牵扯多、影响大的,合议庭意见分歧,不稀奇。我经历过一个产权纠纷,当事人一家三代住那房子里,可产权登记在单位名下,后来房改,又被第三人买了。原审判归第三人,理由是“登记为准”。

我们申请再审,主张“历史居住事实和单位内部政策应予考量”。 合议庭讨论时,一位法官认为:登记就是铁证,再审不能推翻形式效力;另一位觉得:这房子几十年没动过,单位当初也没告知当事人有购买权,程序有重大瑕疵,得纠;第三位折中:维持产权归属,但判补偿。 三个人,三把尺子。没人拍桌子,也没人让步。整整开了两次会,翻了十几份类似案例,还调了当年的房改文件。最后,多数意见胜出——维持原判,但加了一段释明:对历史遗留问题,建议通过其他途径救济。 这就是现实。合议庭不是一个人说了算,是三个人坐在一起,掰开揉碎地论理。意见不一致,太正常了。

关键是怎么收场。 高院的规矩,说到底就一条:少数服从多数。谁嗓门大不管用,谁资历深也不行,得看谁说得在理。裁定书上写的,永远是多数意见;少数人的观点,不会写进去,但会在内部审理报告里留痕。有时候,那份少数意见,几年后会在另一个案子里“复活”,变成主流。

我见过一个借贷案,主审法官认为“仅有转账记录不能认定借贷关系”,另两位认为“推定成立,举证责任在否认方”。吵了半天,二比一,按多数意见判了。可后来最高法出了新纪要,恰恰支持了那个“一”的观点。再遇到类似案子,原来的“少数”反倒成了主流。

所以,分歧不可怕,怕的是没有充分讨论。高院的再审合议庭,往往由经验老到的法官组成,每个人都有自己的判案逻辑和价值取向。

有人偏重形式正义,有人更看中实质公平;有人信条文,有人重政策。这些差异,不是毛病,是司法的“安全阀”——它确保一个判决,不是某个人的直觉,而是经过碰撞、质疑、修正后的结果。

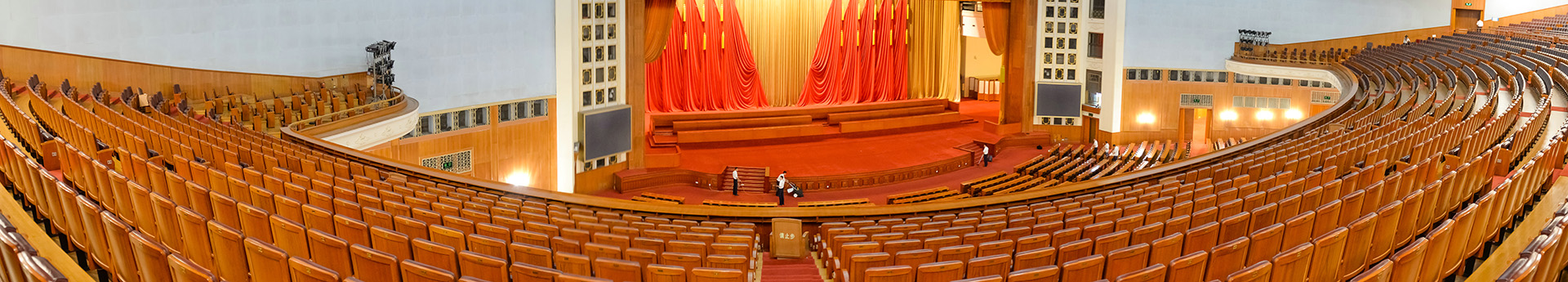

当然,也有僵持不下的时候。二比一还算好办,万一一比一,就得报请审判委员会讨论。审委会成员更多,层级更高,一锤定音。那种场面,更严肃,也更复杂。

不是谁官大谁说了算,而是得把理讲透,把风险说清。 最终的裁决,是多数人的共识,但那份共识,是吵出来的,不是凑出来的。哪怕裁定书上只写一种声音,你也得知道,那背后,有过另一种声音在敲打。

Copyright © 2021-2025 北京安延律师事务所 李金风再审律师团队 版权所有 网站地图